在第二次世界大战期间,德国军方开发了一些在当时是非常复杂的技术,包括用于对伦敦进行破坏的V-2火箭。然而,V-2火箭,以及其他许多德国军事硬件,都依赖于一个不起眼的、看似过时的部件,你可能从未听说过,它被称为磁性放大器或磁放大器。

在美国,磁放大器长期以来一直被认为是过时的—”太慢、太累赘、太低效而不被重视”,据一个消息来源说。因此,那个时代的美国军事电子专家对德国广泛使用这种设备感到困惑,他们第一次从审讯德国战俘中了解到这种设备。第三帝国的工程师们知道什么,而美国人却不知道?

战后,美国情报官员在德国寻找有用的科学和技术信息。四百名专家翻阅了数十亿页的文件,并将350万页缩微胶片运回美国,同时还有近200吨的德国工业设备。在这些大量的信息和设备中,有德国磁性放大器的秘密:使这些设备紧凑、高效和可靠的金属合金。

美国工程师很快就能够复制这些合金。因此,20世纪50年代和60年代看到了磁放大器的复兴,在此期间,它们被广泛地用于军事、航空航天和其他行业。它们甚至出现在一些早期的固态数字计算机中,然后完全让位于晶体管。如今,这段历史几乎被遗忘了。因此,在这里我将提供鲜为人知的磁放大器的故事。

根据定义,放大器是一种允许一个小信号控制一个大信号的设备。一个老式的三极管真空管通过在其栅极上施加电压来实现这一目的。现代场效应晶体管)使用施加在其栅极上的电压来做到这一点。磁放大器以电磁方式进行控制。

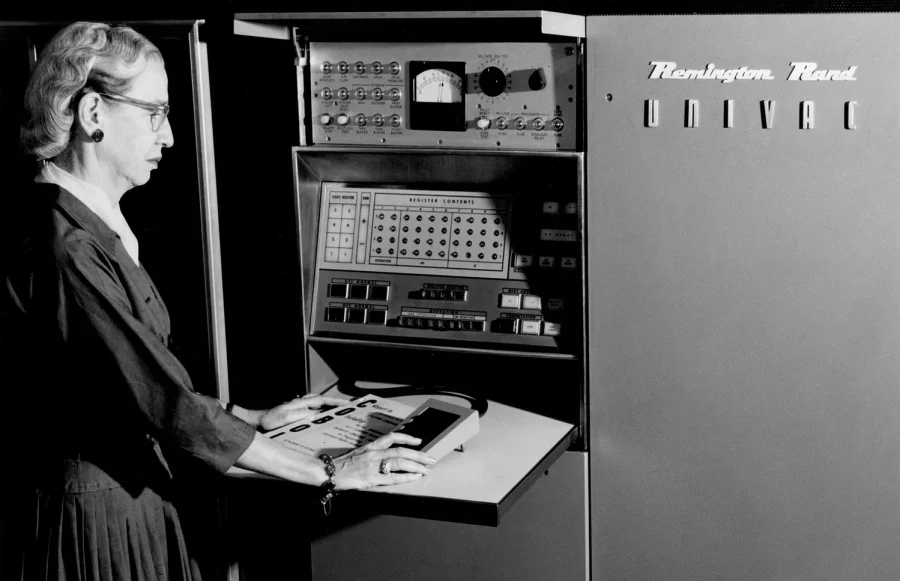

磁放大器被用于各种应用,包括在第二次世界大战期间德国军队使用的臭名昭著的V-2火箭[顶部]和1956年完成的Magstec计算机[中间]。1961年的英国Elliot 803计算机[下图]使用了相关的核心-晶体管逻辑。

Fox photos/Getty Images; Remington Rand Univac; Smith Archive/Alamy

要了解它是如何工作的,首先考虑一个简单的电感,比如说,一根卷在铁棒上的电线。这种电感器将倾向于阻止交流电流通过电线。这是因为当电流流动时,线圈会产生一个交变的磁场,集中在铁棒上。而这种变化的磁场会在电线中感应出电压,从而与最初产生磁场的交流电相对抗。

如果这样的电感器携带大量的电流,铁杆可以达到一个被称为饱和的状态,在这个状态下,铁不能比它已经变得更加磁化。当这种情况发生时,电流几乎不受阻碍地通过线圈。饱和状态通常是不可取的,但磁放大器利用了这种效应。

从物理上讲,一个磁性放大器是围绕着一个容易饱和的金属核心材料建立的,通常是一个环形或方形的环,上面缠绕着一根电线。第二根线也缠绕在铁芯上,形成一个控制绕组。控制绕组包括许多圈电线,因此通过一个相对较小的直流电流,铁芯可以被强制进入或离开饱和状态。

因此,磁放大器的行为像一个开关。饱和时,它让其主绕组中的交流电流不受阻碍地通过;不饱和时,它阻止该电流。放大的发生是因为一个相对较小的直流控制电流可以改变一个大得多的交流负载电流。

磁放大器的历史始于美国,1901年申请了一些专利。到1916年,大型磁放大器被用于跨大西洋的无线电电话,用一种称为亚历山大交流发电机的发明进行,它为无线电发射器产生了高功率、高频率的交流电。一个磁性放大器根据要传输的语音信号的强度来调制发射器的输出。

1951年的一本海军培训手册详细解释了磁放大器—尽管对其历史持防御态度。

在20世纪20年代,真空管的改进使这种亚历山大交流器和磁性放大器的组合变得过时。这使得磁性放大器只能发挥次要作用,如剧院的灯光调光器。

德国后来在磁性放大器方面的成功主要取决于先进的磁性合金的发展。由这些材料制成的磁放大器在开和关的状态之间切换迅速,提供更大的控制和效率。然而,这些材料对杂质、晶体大小和方向的变化,甚至机械应力都非常敏感。因此,它们需要一个严格的制造过程。

1943年开发的性能最好的德国材料,被称为Permenorm 5000-Z。它是一种极其纯净的50/50镍-铁合金,在部分真空下熔化。然后金属被冷轧得像纸一样薄,并缠绕在一个非磁性的形状上。其结果类似于一卷胶带,薄薄的Permenorm金属构成了胶带。缠绕后,该模块在1100℃的氢气中退火2小时,然后迅速冷却。这个过程使金属晶体定向,使它们表现得像一个具有统一特性的大晶体。只有在这一过程完成后,导线才被包裹在核心上。

到1948年,位于马里兰州的美国海军军械实验室的科学家们已经找到了制造这种合金的方法,这种合金很快就被一家名为阿诺德工程公司的公司以Deltamax的名字推向市场。这种磁性材料在美国的出现,使人们对磁性放大器重新产生了热情,这种放大器可以容忍极端条件,而且不会像真空管那样烧坏。因此,磁放大器在苛刻的环境中找到了许多应用,特别是军事、太空和工业控制。

在20世纪50年代,美国军方在自动驾驶仪、火控装置、伺服系统、雷达和声纳设备、RIM-2 Terrier地对空导弹以及许多其他方面使用磁放大器。1951年的一本海军培训手册详细解释了磁放大器–尽管对其历史持防御态度。”许多工程师的印象是德国人发明了磁性放大器;实际上它是美国人的发明。德国人只是把我们相对粗糙的设备,改进了效率和响应时间,减轻了重量和体积,扩大了它的应用领域,并把它交还给了我们。”

美国的太空计划也因其可靠性而广泛使用了磁放大器。例如,1961年发射艾伦-谢泼德进入太空的红石火箭就使用了磁放大器。在20世纪60年代和70年代的阿波罗登月任务中,磁放大器控制了电源和风扇鼓风机。那个时代的卫星将磁放大器用于信号调节、电流感应和限制,以及遥测。甚至航天飞机也使用磁放大器来调暗其荧光灯。

磁放大器还被用于红石火箭,如图中宇航员约翰-格伦、维吉尔-格里索姆和艾伦-谢泼德身后的那枚火箭。

磁放大器在工业控制和自动化领域也得到了大量使用,许多含有磁放大器的产品以通用电气的Amplistat、CGS实验室的Increductor、西屋的Cypak等品牌名称上市。(cybernetic package),以及Librascope的Unidec(universal decision element)。

在第二次世界大战期间,德国开发的磁性材料在战后对计算机行业的影响最大。在20世纪40年代末,研究人员立即认识到新的磁性材料存储数据的能力。一个圆形的磁芯可以逆时针或顺时针被磁化,存储一个0或一个1。拥有所谓的矩形磁滞回路,可以确保材料在电源被移除后仍能稳固地磁化在其中一个状态。

研究人员很快就用致密的磁芯制造了被称为磁芯存储器的密集网格的磁芯。这些技术专家很快就从使用缠绕式金属磁芯转为使用铁氧体(一种含有氧化铁的陶瓷材料)制成的磁芯。到20世纪60年代中期,随着制造成本下降到每个磁芯的几分之一,铁氧体磁芯的产量达到了数十亿。

但磁芯存储器并不是磁性材料对早期数字计算机产生影响的唯一地方。这些机器的第一代,从1940年代开始,使用真空管进行计算。这些在20世纪50年代末被基于晶体管的第二代计算机所取代,随后是由集成电路构建的第三代计算机。

晶体管并不是早期计算机的明显赢家,许多其他替代品被开发出来,包括磁放大器。

但事实上,计算领域的技术进步并非如此线性。早期的晶体管并不是一个明显的赢家,许多其他替代品被开发出来。磁放大器是几项在很大程度上被遗忘的计算技术之一,它在两代人之间徘徊。

这是因为20世纪50年代初的研究人员意识到,磁芯不仅可以保存数据,还可以执行逻辑功能。通过将多个绕组放在一个磁芯周围,输入可以被组合起来。例如,一个相反方向的绕组可以抑制其他输入。通过将这些磁芯以不同的排列方式连接在一起,可以实现复杂的逻辑电路。

磁性放大器利用了这样一个事实:感应线圈铁芯中的可磁化材料[tan]的存在会增加其阻抗。通过物理方式将磁性材料从线圈中撤出来减少其影响,将降低其阻抗,从而使更多的功率流向交流负载。可磁化材料的影响,这里采取环形铁芯[tan]的形式,可以通过使用第二个线圈[环形铁芯的左侧]施加直流偏压来改变。施加足够的直流偏置电流,迫使材料进入一种被称为饱和的状态—在这种状态下,它不能变得更加磁化—在功能上相当于从线圈中移除材料,这允许更多的功率流向交流负载。一个更现实的电路将包括两个反绕的交流线圈,以避免在控制绕组中引起电流。它还将包括二极管,这里显示的是桥式配置,允许电路控制直流负载。反馈线圈[未显示]可用于增加放大倍数。

1956年,Sperry Rand Co. 开发了一种名为的高速磁性放大器,能够在几兆赫兹的频率下工作。每个Ferractor都是通过在一个0.1英寸(2.5毫米)的非磁性不锈钢线轴上缠绕十几圈八分之一毫米(约3微米)的坡莫合金带而制成的。

Ferractor的性能是由于这种磁带的显著薄度与线轴的微小尺寸相结合而产生的。斯佩里-兰德公司将Ferractor用于一台名为Univac磁性计算机的军用计算机,也被称为空军剑桥研究中心(AFCRC)的计算机。这台机器包含1500个Ferractors和9000个锗二极管,以及一些晶体管和真空管。

斯佩里-兰德公司后来在AFCRC计算机的基础上创造了商业计算机:Univac Solid State(在欧洲被称为Univac计算制表机),然后是价格较低的STEP(简单过渡电子处理)计算机。尽管Univac固态计算机并没有完全达到它的名字–它的处理器使用了20个真空管–但它还是相当受欢迎,售出了数百台。

斯佩里-兰德公司的另一个部门制造了一台名为博格特(的计算机,帮助美国国家安全局破译密码。卡萨布兰卡》和《关键时刻》的粉丝们会失望地发现,这台计算机是以著名的《纽约太阳报》编辑约翰-鲍嘉的名字命名的。这台相对较小的计算机赢得了这个名字,因为它在被国家安全局的大型计算机处理之前编辑了加密数据。

1957年至1959年期间,五台博格特计算机被交付给国家安全局。它们采用了西摩-克雷(https://en.wikipedia.org/wiki/Seymour_Cray)设计的新型磁放大器电路,他后来创造了著名的克雷超级计算机。据报道,在他的几十项专利中,Cray最自豪的是他的磁放大器设计。

不过,基于磁放大器的计算机并不总是那么好用。例如,在20世纪50年代初,瑞典亿万富翁工业家阿克塞尔-温纳-格伦创造了一系列真空管计算机,称为ALWAC(Axel L. Wenner-Gren自动计算机)。1956年,他告诉美国联邦储备委员会,他可以在15个月内交付磁放大器版本,即ALWAC 800。在联邦储备委员会支付了231,800美元后,该计算机的开发遇到了工程上的困难,该项目以完全失败告终。

当然,20世纪50年代晶体管的进步导致了使用磁放大器的计算机的衰退。但有一段时间,并不清楚哪种技术更优越。例如,在20世纪50年代中期,斯佩里-兰德公司正在为控制泰坦核导弹的24位计算机雅典娜的磁放大器和晶体管之间进行辩论(https://en.wikipedia.org/wiki/LGM-25C_Titan_II)。Cray公司制造了两台同等的计算机,对两种技术进行正面比较:Magstec(磁开关测试计算机)使用磁放大器,而Transtec(晶体管测试计算机)使用晶体管。尽管Magstec的性能稍好,但越来越明显的是,晶体管是未来的趋势。因此,Sperry Rand用晶体管制造了Univac Athena计算机,将磁放大器降为计算机电源内的次要功能。

在欧洲,晶体管也在与磁放大器进行着激烈的竞争。例如,英国费兰蒂公司的工程师为其计算机开发了磁放大器电路。但他们发现,晶体管能提供更可靠的放大作用,因此他们用一个变压器和一个晶体管来代替磁放大器。他们把这种电路称为神经元,因为它在输入超过阈值时产生输出,类似于生物神经元。神经元成为费兰蒂的天狼星和猎户座商业计算机的核心。

另一个例子是1958年的波兰EMAL-2计算机,它使用磁芯逻辑和100个真空管。这台34位的计算机是波兰第一台真正有生产力的数字计算机。它结构紧凑但速度慢,每秒只能进行150次左右的操作。

而在苏联,1954年的15位LEM-1计算机使用了3000个铁氧体逻辑元件(以及16000个硒二极管)。它可以每秒进行1200次添加。

在法国,磁放大器被用于CAB 500 Calculatrice Arithmétique Binaire 500),1960年由一家名为Société d’Electronique et d’Automatisme(SEA)的公司出售,用于科学和技术用途。这台32位办公桌大小的计算机使用了一种叫做Symmag的磁性逻辑元件,以及晶体管和真空管道电源。除了可以用Fortran、Algol或SEA自己的语言PAF(Programmation Automatique des Formules)进行编程外,CAB 500还可以作为一个桌面计算器使用。

这个时代的一些计算机使用具有复杂形状的多光圈核心来实现逻辑功能。1959年,贝尔实验室的工程师们开发了一种叫做Laddic的梯形磁性元件,它通过在不同的 “梯级 “上发送信号来实现逻辑功能。这个装置后来被用于一些核反应堆的安全系统中。

沿着这些路线的另一种方法是被称为Biax逻辑元件的东西–一种沿两轴有孔的铁氧体立方体。另一种被称为transfluxor,它有两个圆形的开口。大约在1961年,斯坦福研究所的工程师为美国空军建造了全磁逻辑计算机,使用这种多孔磁性器件。道格-恩格尔巴特是这台计算机的关键工程师,他后来发明了鼠标和大部分现代计算机用户界面,非常有名。

当时的一些计算机将晶体管与磁芯结合使用。这个想法是为了尽量减少当时昂贵的晶体管的数量。这种方法被称为核心晶体管逻辑(CTL),被用于英国埃利奥特803计算机,这是一个在1959年推出的小型系统,具有不寻常的39位字长。1960年的Burroughs D210磁性计算机,一种仅有35磅(约16公斤)的紧凑型计算机,为航空航天应用而设计,也使用了核心晶体管逻辑。

这块来自1966年IBM System/360的电路板[上图]显示了该机器的一些磁芯存储器,它利用小的铁氧体环,通过电线串联[下图]。Sheila Terry/卢瑟福-阿普尔顿实验室/科学来源

核心晶体管逻辑在太空应用中特别受欢迎。一家名为Di/An Controls的公司生产了一系列的逻辑电路,并声称 “大多数太空飞行器都装了这些电路”。该公司的Pico-Bit是一种竞争性的核心晶体管逻辑产品,在1964年被宣传为 “你在太空中最好的比特”。美国宇航局的阿波罗指导计算机的早期原型是用核心晶体管逻辑制造的,但在1962年,麻省理工学院的设计师冒险转向集成电路。

甚至一些 “完全晶体管化 “的计算机也在这里和那里使用了磁性放大器。1958年麻省理工学院的TX-2使用它们来控制其磁带驱动电机,而1959年推出的IBM 7090和1964年推出的流行的IBM System/360主机则使用磁放大器来调节其电源供应。控制数据公司1960年的160微型计算机(https://en.wikipedia.org/wiki/CDC_160_series)在其控制台打字机中使用了一个磁放大器。磁放大器对于1960年的Univac LARC超级计算机的逻辑电路来说太慢了,但它们被用来驱动其核心存储器。

在20世纪50年代,美国海军的工程师们称磁放大器是 “一颗新星”,是 “战后电子技术的奇迹 “之一。早在1957年,就有400多名工程师参加了一个关于磁放大器的会议。但在20世纪60年代,当晶体管和其他半导体占据主导地位时,人们对这些设备的兴趣稳步下降。

然而,在每个人都认为这些设备注定要被历史尘封的很久之后,磁放大器找到了新的应用。在20世纪90年代中期,个人电脑的ATX标准需要一个精心调节的3.3伏电源。事实证明,磁放大器是控制这一电压的廉价而有效的方法,使磁放大器成为大多数PC电源的关键部分。和以前一样,磁放大器的这种复兴并没有持续下去。在现代电源中,DC-DC稳压器已经在很大程度上取代了磁放大器。

总而言之,磁放大器的历史跨越了大约一个世纪,它们开始流行,然后多次消亡。你很难在今天生产的电子硬件中找到磁放大器,但也许一些新的应用—也许用于量子计算、风力涡轮机或电动汽车—会再次为它们注入活力。